L'arte come voce di dissenso e cambiamento

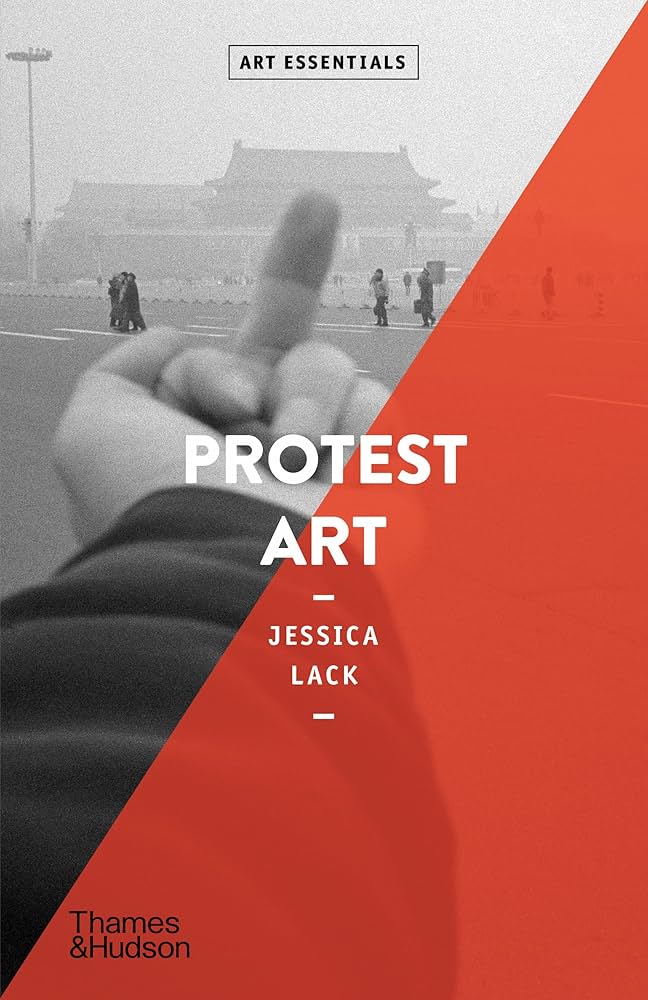

Jessica Lack, "Protest Art", Thames & Hudson / Art Essentials, 2024

“Protest Art” è un libro che esplora il legame profondo tra arte e protesta.

Jessica Lack – scrittrice specializzata in arte moderna e contemporanea, già corrispondente d’arte per il Guardian – ha condotto un’indagine su come l’arte abbia risposto creativamente al potere, mettendosi al servizio del cambiamento sociopolitico. Il suo obiettivo non è definire l’arte di protesta, ma dar voce a una serie di grida visive e simboliche di artisti determinati a difendere verità, istinto e umanità contro le strutture del potere.

Fino al XX secolo, arte e politica erano considerate mondi separati. Tra i primi a contestare questa divisione c’è stato Diego Rivera, che nel 1932 sosteneva che anche chi favoriva l’arte “pura” finisse comunque per prendere posizione, allineandosi a un’élite idealizzata. Nel 1938, insieme ad André Breton e Lev Trotsky, firmò il “Manifesto per un’arte rivoluzionaria indipendente”, che proclamava come la vera arte debba aspirare a una radicale trasformazione della società. Questo messaggio ha ispirato generazioni di artisti in Europa, Medio Oriente, Africa e oltre.

L’arte di protesta smaschera, reinterpreta e, a volte, nega la realtà, per proporre alternative concrete. Il collettivo russo Partizaning ha tradotto la protesta in azioni di ‘guerriglia urbana’ per migliorare la vita cittadina, creando piste ciclabili, attraversamenti pedonali e panchine. In altri casi, gli oggetti quotidiani diventano simboli di dissenso, come le anatre di gomma nelle proteste thailandesi del 2020, o il bambino arancione gonfiabile contro Donald Trump nel 2018. Già negli anni ’60, il collettivo italiano UFO usava sculture gonfiabili per diffondere messaggi anticapitalisti nelle manifestazioni come “Colgate con Vietcong”.

L’arte di protesta nasce spesso dal collettivo, come nel movimento femminista degli anni ’60, che portò alla nascita nel 1977 dell’International Action Community of Women Artists (IntAKT) per rivendicare rappresentanza e condizioni più eque. Anche le proteste nere hanno fatto dell’arte un potente linguaggio politico, denunciando il “modernismo occidentale”. Ma l’arte attivista non dà voce solo alle minoranze: Gustav Metzger denunciò la minaccia nucleare con performance di arte autodistruttiva, riflettendo violenza e distruzione che minacciano ancora oggi l’umanità.

Dagli anni ’60, gli artisti misero in discussione musei e gallerie: chi li finanzia, cosa espongono, a chi appartiene l’arte? Le proteste contro le istituzioni culturali continuano, come nel 2022 con Just Stop Oil alla National Gallery di Londra, o le critiche all’origine coloniale di moltissime collezioni museali. L’arte non può che riflette anche i media e la comunicazione: Barbara Kruger ha usato slogan pubblicitari per sovvertirli, trasformandoli in strumenti di lotta e dibattito politico.

Infine, Jessica Lack nel suo libro ci ricorda il prezzo di questo coraggio. Artisti come Ai Weiwei o il collettivo Pussy Riot, ancora oggi in esilio, pagano il prezzo delle loro denunce. Ma la loro fortuna – e la loro forza – sta nell’aver scelto di vivere nella verità, di continuare a raccontare il potere da parte di chi non ne ha.

Questo libro è esso stesso un atto di protesta: dà voce anche ad artisti non occidentali e rivendica il potere sociale e politico dell’arte al servizio della società. È un libro pieno di storie, dissenso e coraggio, che brucia di una bella rabbia— quella che nasce dalle ingiustizie e dalle incertezze del mondo.

Un libro da leggere in viaggio, sotto l’ombrellone o in un momento di pausa. Per recuperare energie, sì, ma anche per imparare come usare la nostra voce. Perché magari a settembre, tornando alla vita di tutti i giorni, ci venga il coraggio di ridisegnarla un po’!

Beatrice Carrara