Da Beethoven alla trap: la storia si ripete, ma noi non impariamo

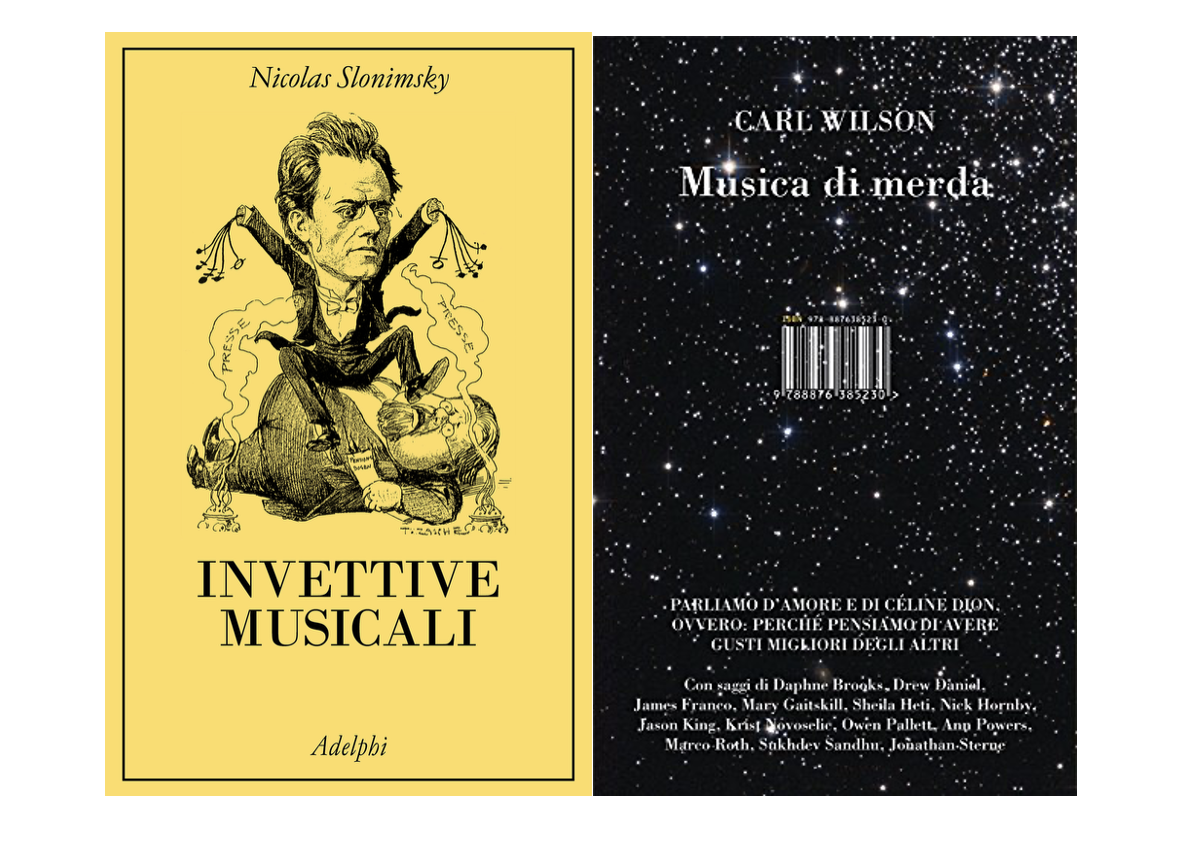

"Invettive Musicali" di Nicolas Slonimsky (2025,Adelphi) e “Musica di merda” di Carl Wilson ( 2014, Isbn Edizioni)

Ci sono due cose all’origine di molti dei guai del mondo, due cose che la musica sa spiegare molto bene:il rifiuto dell’insolito e l’idea che ha ognuno di noi di avere gusti migliori degli altri. Due cose che combinate, e lo sono molto spesso, portano alla guerra, grande o piccola che sia. Ci sono due libri che ci possono aiutare a capire come queste due cose (la prima per tanti, la seconda per tutti tranne me, che ho davvero gusti migliori dei vostri) siano reali e pericolose.

Sul rifiuto dell’insolito, la naturale diffidenza quando non addirittura avversità verso ciò che va fuori dai nostri canoni, possiamo trovare esempi in ogni campo. Einstein fu ridicolizzato per la sua teoria della relatività che sappiamo ha poi avuto qualche riscontro positivo. Di calciatori che da ragazzini qualcuno scartò perché troppo bassi, grassi, svogliati, gracili o che comunque non valevano la pena sono piene le liste dei talent scout, salvo poi scoprire che erano, Zidane, Kane, Zanetti, Ronaldinho, Messi. “Non è mai stato scritto nulla di più incoerente, stridulo, caotico, lacerante. Sgradevole e assordante”. Probabilmente qualche critico l’ha scritto agli albori del punk, dimenticando che queste parole le disse un critico austriaco parlando di Beethoven. E probabilmente qualcuno di voi pensando alla trap avrà avuto l’idea di una musica da “selvaggi, dove libidine, tentativi di violenza, accoltellamenti, spari e suicidi sono all’ordine del giorno”. Esattamente come il New York Evening Post, nel 1901, commentò la Tosca di Puccini. La collezione di insulti riservati a quell’eunuco demente di Wagner, a Gershwin, autore di uno sproloquio volgare e prolisso come Un americano a Parigi, ad Alman Berg (millantatore pericoloso per la collettività) o Liszt (matto e snob) raccolta in “Invettive Musicali” questo racconta. La difficolta che spesso ritroviamo in molte persone di confondere il bello con il solito. Della paura, nella musica e nella via, che ci fa quello che non ci sforziamo di capire. Come quando i Maneskin hanno vinto Sanremo. “Non sono i Nirvana, sono cose già sentite, presunto rock in ritardo, una copia della copia”. Loro erano (e sono) ventenni, talentuosi e credibili. Sono ventenni che suonano per la loro generazione e in base alla loro esperienza. Che parlano di sé, si divertono, si arrabbiano. Sono ventenni e il futuro è loro.

Negli anni ’70, il decennio in cui tutta la musica moderna sembra essere nata, loro non c’erano e probabilmente non c’erano neanche i loro genitori. E quelli che potrebbero essere i loro nonni, come i loro in quel decennio si lamentano di quello che non gli appartiene.“L’inferno è la musica degli altri” ha detto Momus, tempo fa. Ed è ciò che sta scritto all’inizio di “Musica di merda”, un libro che andrebbe portato nelle scuole e che indaga il fatto che il conformismo ci porta a pensare di avere gusti migliori, che la nostra verità sia la verità vera al netto del dubbio, che la migliore democrazia sia la nostra illuminata dittatura mentre, invece, dovremmo più spesso provare a immedesimarci nell’altro senza per questo assuefarci. Non cercare di convincere né di convincersi, ma di capire, o almeno provare a farlo, capire le ragioni dei gusti degli altri. Perché non è nel cercare di rendere gli altri uguali a noi né nell’adeguarci ai gusti degli altri la strada per il mondo ideale. È facile fare opposizione obiettando senza proporre, è facile anche proporre senza alcun riscontro. È più facile dire che fare, essere Statler e Waldorf piuttosto che Kermitt. Come dire di voler pagare le tasse ma di volerne pagare quanto è giusto, non di più. Il problema, però, è quando ognuno decide autonomamente quello che è “giusto”: un giusto che spesso non coincide con la legge, finché non faremo nulla per cambiare quella legge. “Fare o non fare, non c’è provare”, direbbe Yoda. Anche se per cominciare basterebbe allargare un po’ lo sguardo.

Franco Broccardi

Esperto in economia della cultura e della sostenibilità, arts management e gestione e organizzazione aziendale, è consulente, membro di cda e revisore di musei, teatri, gallerie d’arte, fondazioni, festival e associazioni culturali.

Si occupa di consulenza e formazione per fondazioni bancarie, istituzioni pubbliche e private in materia in materia di terzo settore, gestione e organizzazione di istituzioni culturali e di mercato dell’arte.

Co-fondatore e partner dello studio Lombard DCA di Milano e fondatore e curatore della rivista ÆS Arts+Economics.

Professore a contratto in Economia del patrimonio culturale presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tra le altre cariche è presidente della commissione di Economia della Cultura presso la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, consulente per le politiche fiscali di Federculture, membro della commissione tecnica a supporto del consiglio direttivo oltre che membro del gruppo di lavoro Bilancio sociale di ICOM Italia – International Council of Museums, consulente di ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti.